☆ 2月のワンポイント・レッスン ☆ 崇武館 館長 飛鳥宗一郎

空手道指導論・基本編(その1)

はじめに

平成24年度から、全国の中学校において体育教科の中で武道が必修正課になることに

伴い、昨年5月から実施の概要と空手道の立場から授業実施に向けて考察する連載を書

いてきた。この連載を基に山形県空手道連盟の資料として小冊子を作成することになり

このほど脱稿した。印刷が完了すれば、県連所属団体と教育行政機関及び関係中学校に

配布したい考えである。

今月から、空手道の練習を行うに当たり、読者諸氏に具体的な参考となる事項を題材

に取り上げることにしたが、とかく文章表現が分かり難いかと思い、なるべく図や写真

を使いたいのだが、私のパソコン能力が十分でないため、読者皆さんにどこまで満足し

ていただけるか不安は多い。

また、2月13日に指導者を対象とした講習会を天童市スポーツセンターで開催し、既

にホームぺ―ジ・ニュース欄に掲載してある。これは今後年間2回を目途に行いたいと

思っているので、今回からの標題と内容は関連する。

なお、要望や質問があればホームページの中にメール・アドレスがあるので、そちら

の方にお寄せいただきたい。

文章の表現にあたり、技術に関連するものは単に「空手」と、精神性と空手道本体に

関わる場合は「空手道」を用いることにする。

1 その場の突きと蹴り

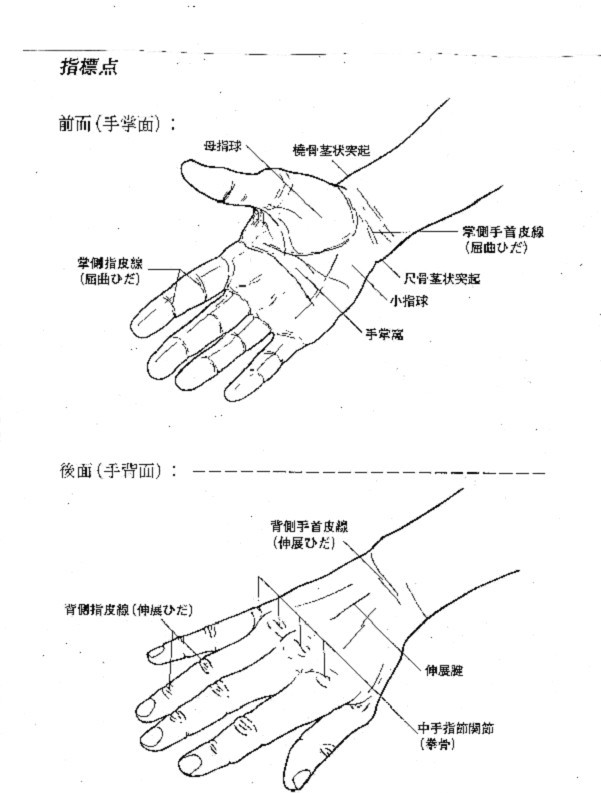

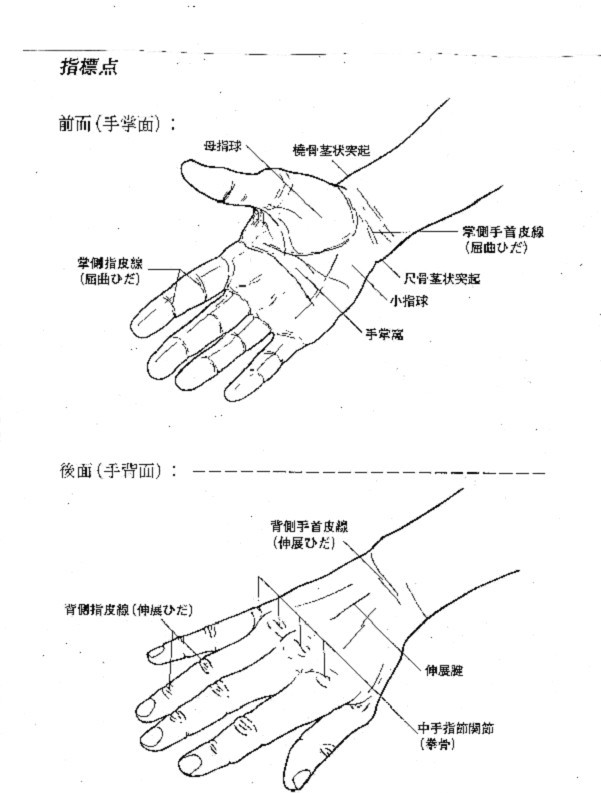

(1) 拳と足の部位

その場の突きと蹴りであるから、拳は「正拳」、足は「上足底」が主体である。

ア 拳

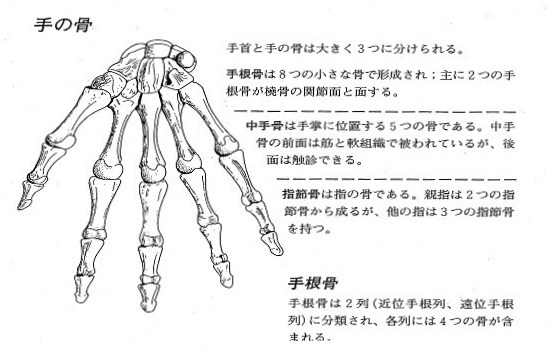

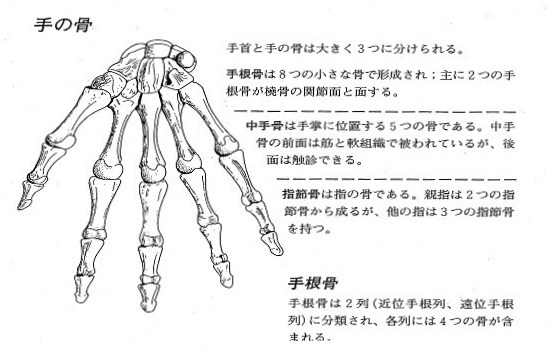

拳の握り方は、人差し指から小指までの四指を、掌(てのひら、たなごころ)に指関

節を十分に曲げて折り込み、親指(拇指)を人差し指の斜め側方から包み込むように押

さえる。押さえるのは人差し指の一本か、中指に及ぶ二本に掛る場合、その中間的位置

(単なる位置でなく力の掛り方)のどちらでもよいが、三つある指節骨(親指は二つ)

の第1関節と第二関節の中間点でなければならない。

何も教えられないで握れば、親指の掛り方が指先の方に寄りがちになって拳が緩み、

正拳で使う「大拳頭」(人差し指と中指の、中手骨と指節骨の関節部)の角度が崩れ、

指節骨第2関節部が出て尖がってしまう。第2関節の部位は「小拳頭」と呼ぶが、この

緩みと小拳頭の使い方は異なる。

拳の握る場合、親指と向き合う四指は手の平に強く押し付けないで折り込むようにし

て、食い込むように押し付けない。強く指を押し込むと掌に跡が残り、次第に胼胝(た

こ、皮膚の角質化)状のものが形成され、これを「握り胼胝」といって、必ずしも好ま

しい現象ではない。 理由は、拳の中に力が入り過ぎて自在性が失われ力みにつながる

からで、拳に力みがあれば突いたときスピードが十分に乗らない恐れがある。 何れに

しても、親指も他の四指もしっかりと折り込んで曲げること肝要である。

古来から、空手練習には「巻藁」という土に埋め込んだ角柱に縄を巻いた鍛錬具があ

って、これをもって突き、打ち、蹴りなどの練習を行うのは必須の条件として組み込ま

れていた。勿論、力一杯に行うわけだから慣れるまで痛さは伴い皮膚は破れるが、痛さ

が失せるまで絶えず継続した。空手道の競技性が盛んになるにしたがい、この鍛錬を行

う者は少なくなった。「巻藁」鍛錬を行えば、ひとりでに拳の握り方と突きの方向性が

理解できるが、今は組手試合で拳の握り方の善し悪しはあまり問題視されなくなってし

まった。武道としての空手道なら、形や組手を正確に身につけるためにも「巻藁」練習

で直接打撃の訓練を採用すべきであると思う。

先ほど述べた「握り胼胝」について、「巻藁」鍛錬を行えば胼胝ができても仕方ない

ように思う。正拳で「巻藁」を突く、裏拳で打つなどすれば、拳に緩みがあれば怪我に

つながるから、強く巻き込んで指先が掌に食い込むように握る場合がある。これを繰り

返し行われば「握り胼胝」が出来てしまうことがある。

胼胝については、でき易い人とでき難い人がいて個人差がある。でき難い人の場合、

同じ訓練を行っていれば胼胝がなくても皮膚は破れない強さを獲得できる。でき易い人

で胼胝があったとしても、鍛錬が弱ければ破れるので注意すること。 以上で述べた他

に、正拳の握り方には次の二つの方法がある。

①人差し指の先端二つの指骨を伸ばしたまま、人差し指先を拇指球に着けて握り、曲

げた親指は人差し指一本だけに掛けて握る。

◎これは拳の中の力みが少ないとともに開手への変化が速いが、大拳頭には十分な

力が入らないので、場合のやり方である。

②親指を人差し指の側方に添えて握り、拳を使う時は親指側と小指側の両方から真ん

中に力を締めて行う。

◎先には普通に握る方法で述べてきたが、それは親指と残る四指が向き合った姿で

ある。それに対してこの握り方では、四指の側方に親指を添えることになり、親

指側と小指側から拳の中心に力を締めて使う。「巻藁」鍛錬には向かないが、拳

中の力みが少なく、開手や人指一本拳、中高一本拳に変化し易い。和道流開祖の

大塚博紀先生がこの握り方であった。

小拳頭、裏拳、親指一本拳、人指一本拳(コーサー)、中高一本拳については、関連

するところで詳述する。

動きの解剖学(Blandine Calais-Germain 著、科学新聞社刊)の中から、必要な構造

部分を転載するので参考にされたい。以下の資料も同じ引用である。

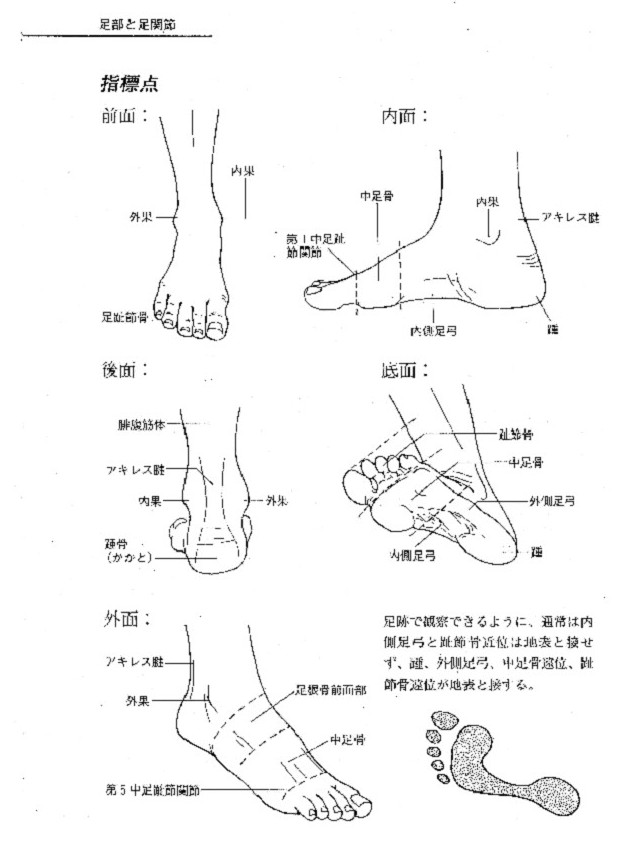

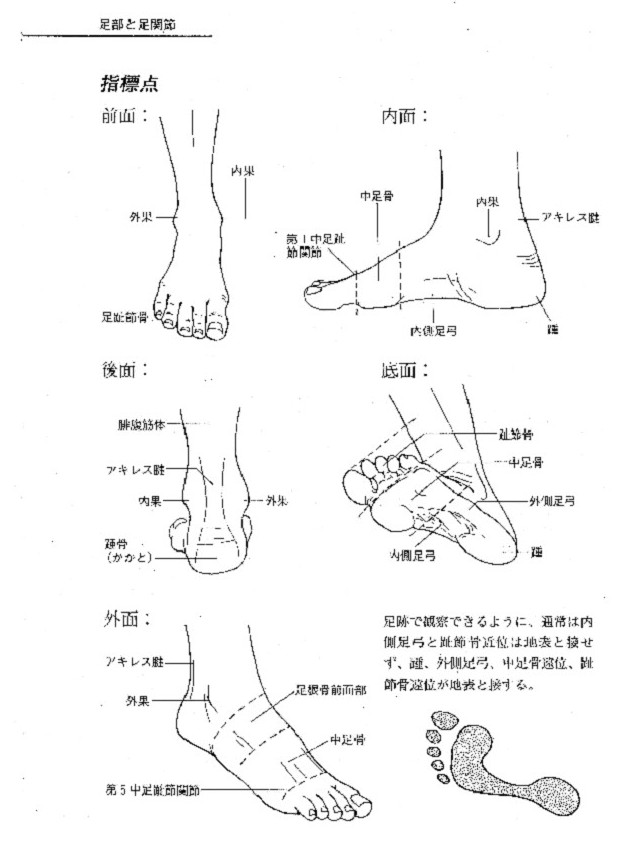

イ 足

先ず前蹴りは「上足底」を用いる。「上足底」ていとは、足首から足甲(足根骨前面

部と中足骨全面部)を反らすようにして、足指を立てて上げ(第5中足趾節関節を曲げ)

た中足骨低部のところ、足底の指の直下のところが蹴りの部位である。踵の下のところ

「下足底」という。

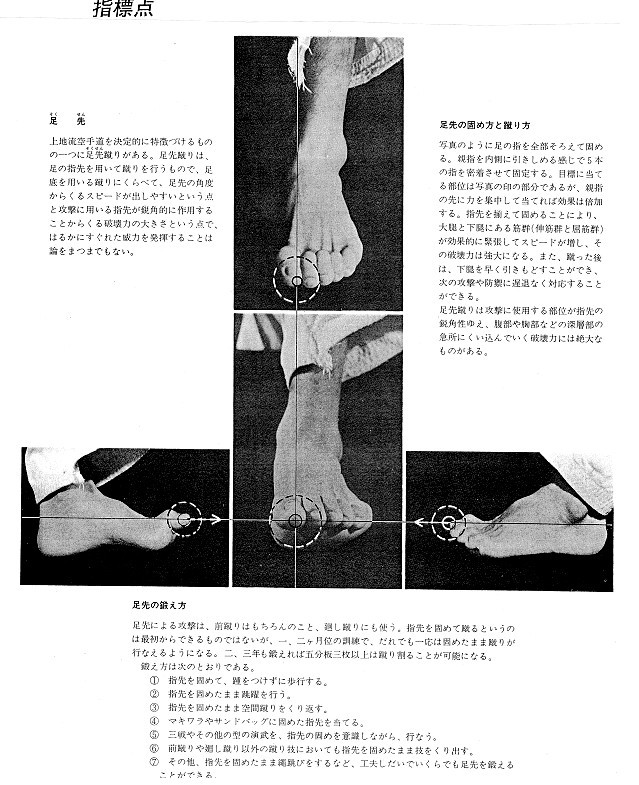

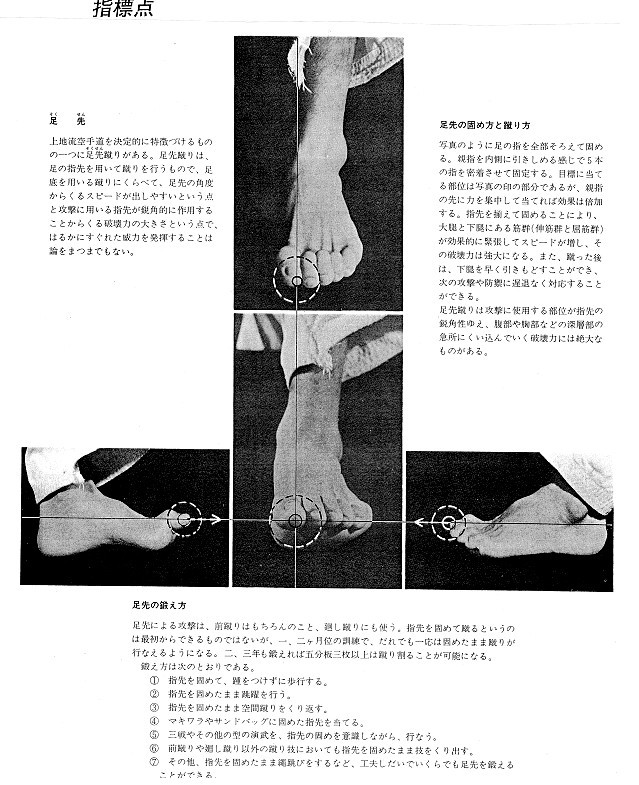

爪先(指先の先端部)蹴りは、「上地流」の前蹴りで用いるが、これは特殊な鍛え方に

よって使用が可能となり、「上足底」蹴りを上回る強力な破壊力を持ち、指を上げない

分距離も出る。普通に考える「爪先蹴り」とは全く違う。

また、その場から蹴る「「回し蹴り」は、現在は足首を伸ばして足甲の部分を用いる

が、これは先端ではない。しかし、本来の「回し蹴り」は「上足底」である。この両者

の使い方の違いは、後の項で詳しく述べる。

上地流前蹴りの部位

つづく