船越義珍の空手二十ケ条とその解説

第9条 空手の修行は一生である

第2条の『空手に先手なし』のところで、『空手に構えなし』『空手に奥義なし』の三

つが一セットとなり、「空手三無」と言われたことを述べた。まさしく『空手に奥義なし』

だから、これは短いスパーンでの修練を対象としないこと明白である。

わが師・大塚博紀は、道歌の中で『武の道は 宇宙の如く無限にて 技に極致はなきも

のと知れ』と教えており、これも『空手に奥義なし』に通じる言葉で、武道は一生を通じ

て努力怠りなく励んでも、これでよいという到達点には至らないものだ。

一般的に、言葉の後に「道」と付く種目領域は、一生を通じて修行に専念すべきとの共

通的な概念がある。しかし、それらの種目に「道」が付くようになったのは、ほとんどが

明治以降になってからである。

例えば、柔術から柔道へ変わるのは1882年(明治15)嘉納治五郎が講道館を設立してか

ら、剣術から剣道へは江戸時代初期の記録に「道」の表記が散見するが、全体化するのは

1918年(大正8)、弓術から弓道は剣道と同じ1918年である。武道以外は、茶湯(ちゃと

う)又は茶の湯から茶道へ変わるのは例外的に江戸時代初期(小堀遠州による)、生け花

から華道へ変わるのは江戸時代末期から明治の初期にかけて、書法から書道へ変わるのも

明治の中ごろ(1885年、山岡鉄舟に「書法に就いて」の著書あり)とされる。

この「道」字の意味するところは、人が考えたり行動したりする事柄の「条理」「道理」

であり、転じて『道理をわきまえること』となる。これは「分別」を差すから『物事を理

性的、論理的に捉えること』である。

一方「道」の字が付かなくとも、文芸、絵画、彫刻、陶芸、工芸などの作芸。役者、俳

優、舞踊、能楽、歌唱など芸能の他に、多くの職人芸と呼ばれる「技」に至るまで、わが

国には卓越した専門家の技芸がある。加えて、衆人が趣味として行なう領域まで含めれば、

膨大な分野となる。そのいずれも「奥義」を求め、生涯を練磨鍛錬に努める人が多い。

諸技諸芸の担い手たちは、「道」が付こうが付くまいが、自分の全脳裏と全身体で覚え

たものは、全て一生掛かりのこととしており、取り立てて『空手の修行は…』と強調する

値はなさそうだ。

あえて言うなら、『空手の修行も一生のことだから、途中で投げ出すことなく、心して

修行に励まなければならない』の教えと受け取ればよい。

佐賀鍋島藩に伝わる「葉隠」(山本常朝談話、田代陣基筆録)は、『武士道というは死

ぬことと見付けたり』ではじまる武士道を教える秘本だが、その聞書第一に次の話が掲載

されている。筆者の口語要訳で記す。

『ある老剣士の話によれば、修行者には下の位の修行者、中の位の修行者、上の位の修行

者とあるのだが、この上になお一段と越えて道の優れた位がある。その位の人は、一生こ

れで良いという心がなく、自慢の心、卑下の心もなく生涯を終えるのです。

また、柳生但馬守は、「我、人に勝つ道は知らず、我に勝つ道を知りたり」と。また「昨

日より上手になり、今日よりは上手になろうとして、一生毎日毎日鍛錬するばかりである」

とも言っている』

一生とは何か。人間が生れて死ぬまでと誰しも即答するだろうが、一生は苦悩によって

始まり、苦悩で終わるとの考えが仏教思想で、経典に「四苦八苦」という人生四種の苦悩、

八種の苦しみを表現した言葉がある。

「四苦」とは、「生」「老」「病」「死」のことで、人は縁があってこの世に生まれ、

日一日と過ごすうちに必ず老い、いつか病に臥して、そして死んでいく。これが必然の定

めだが、人はそれでも一日の中に喜びや楽しみを求め、幸せを願い、無病息災を祈り、子

孫を残すため努力を続ける。この姿が、仏から見れば大そう哀れに映ったのだろうか。

一生といっても、かつて日本人の平均寿命は低かった。今でこそ世界有数の長寿国だが、

女性の平均寿命が50歳に達したのは1935年、男性は1945年である。

医学・医療の未発達だった明治時代以前はなおさらのこと、「人生50年」と人口に膾炙

され、50歳まで一途に人生を全うしようとの覚悟があったようである。

豊臣秀吉(1537~98)や宮本武蔵(1584~1645)は60歳で死ぬが、死因は共に「老衰」

といわれている。二人の偉人は長らえようと惜しむこといなく、60年間で燃焼し尽くした

のだろうと思う。

戦国時代から安土桃山時代の武将・織田信長(1534~82)は、明智光秀により京都・本

能寺にあって急襲を受け暗殺されるが、その直前の酒席で舞ったとされる「幸若舞」(室

町末期の芸能の一つで、武家世界を素材とした物語を謡う)の一節は、『人生五十年、下

天(または化天)の内に比ぶれば、夢幻のごとくなり。一度(ひとたび)生を受け滅せぬ

者とて有るべきか』である。誰も信長死の直前を証言する者はいないが、支配圏拡大のた

め数々の殺戮を繰り返した信長は、いつか自分も襲われ落命するであろうと覚悟し、この

晩本当に舞ったかもしれないが知る由はない。

なお、下天も化天も仏教語で「六慾天」の第一と第五に出てくる天王のこと、それぞれ

人間の五十年とか八百年を一日として長寿を保つという存在。いずれも人間一生のはかな

さの譬えである。過ぎ去った歳月は夢幻だったかと悟るなら、一生は瞬時の出来事という

人生観も当然のように思えてならない。

因みに「八苦」とは、「生」「老」「病」「死」に加え、「愛別離」「怨憎会」「求不

得」「五陰盛」の四つで、これは「苦諦」(くたい)の総称である。

「一生」をいかに生きるか、各人の思惟と行為によって決まるが、無為に生きることだ

けは避けたいものだ。

次いで修行とは、本来は仏教の教えを修習し実践する意味で、受戒して戒を持し托鉢行

脚することである。御仏の心を我が心とし、世のため人のため生涯を貫くことは、仏教者

にとって最大の生き甲斐となる。そのために学び、仏法に参ずるのが修行である。

転じて、精神を鍛え、学問や技芸を修め磨く行為を修行というようになった。一過性の

学びは修行とはいえない。

修行によって得られる対価は、「道」が付こうが付くまいが一切変りない。一芸が優れ

ようが優れまいが、これも関係ない。また、当人が修行だと意識しようがしまいが、問題

外である。ただ一念をもって修じ行じるとき、これを求道という。

一念求道するところに、即修行がある。

以上述べた事柄を踏まえ『空手の修行は一生である』、この条文は無意味なのだろうか。

否、そうではない。

空手に何を期待するのか。

『格好よくなりたい』『強い突き蹴り受けを身に付けたい』『形をたくさん習得したい』

『段級が上がりたい』『健康を増進したい』『強くなって困っている人を助けたい』『心

は強く人には優しくなりたい』『強くたくましくなりたい』『筋肉を付けたい』『上手に

なって皆の手本になりたい』『友達を増やしたい』『素早く動けるようになりたい』『大

会で1位になりたい』『我慢強い忍耐力を身に付けたい』『元気はつらつ明るく生きたい』

『正義感を持ち人から信頼されたい』『指導力を身に付けたい』『若々しい体力を維持し

たい』『人生の生き甲斐としたい』『無病で何歳まででも空手を続けたい』

これらは、4年生以上の少年部会員に問うたアンケート結果に、師範代の意見を少し加

えたものである。空手がこんなに期待されているのを大いなる喜びとし、各自が一生涯を

研鑽に努め、周囲の人たちに空手の良さを理解してもらい、愛好者・仲間が増えるよう希

求するのを使命とするなら、この願いの実現も一つの修行と言えなくはない。

托鉢行脚も修行なら、外界に視野を広げ空手の興隆振興に一生を捧げるのも修行なので

ある。

GNH(Gloss National Happiness)というのをご存知だろうか。これはGNP(Gloss

National Product)「国民総生産量」に対し、同様の意義から「国民総幸福量」とした言

葉である。

1976年スリランカで開催されたある国際会議において、当時21歳だったブータンのジグ

メ・ジンゲ・ワンチュク国王が『国にとって大切なのは、GNPよりGNHです』と演説

したのに始まる。

ブータンはヒマラヤの裾野に位置する小国で、国土のほとんどが山岳地帯。開発には不

向きな立地条件にあって、アジアでも最貧国の一つである。しかし、ブータンが注目され

るのは敬虔な仏教徒の国であり、「人の欲望に限りがない」という仏陀の指摘を日々生活

の中に教訓として活かし、人々は「国民総幸福量」という概念を堅持し、「欲望に限りが

ない」が真理なら、「物や金」が最優先する現実ではなく、国民こぞって「幸福とは何な

のか」の課題を捉えて、心の奥底で理解を深めてきたからでなかろうか。国王自ら「国民

総幸福量」と発言したことによって、ブータン国民は昔ながらの価値観や生活文化を大切

にすることが再確認されたに相違ない。

日本は、今やアメリカに次ぐ世界第二のGNPを誇る国だが、第二次世界大戦後の日本

社会は、経済優先のグローバリズムの中で、人の情操を育んできた文化や伝統が損なわれ、

「モノ・カネ」という比較相対の物差しばかり振りかざし、弱者切捨て国家となってしま

った。氾濫する偽装、疑惑、無差別殺傷、子殺し親殺し等々の醜い報道ばかりを目の当た

りにして、これでは「国民総幸福量」を論ずる資格はなく、基底となる問題解決に着手す

るのが急務のようだが、そこまで勇気ある行動を提言する人もいないのは残念だ。

せめて私たちだけは、一生修行と思う空手を通じて、戦前の小学校に必ず掲げられてい

た共通標語「清く 正しく 健やかに」を思い出しながら、幸福量を意識し増進できる人

材作りに精励しなければと思う。

最後に、一生修行の実際を次の区分として、各項の記載を参考として指導上に活用して

いただきたい。

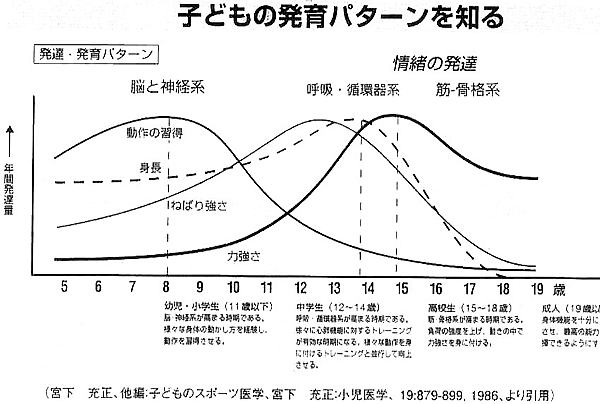

また、「子どもの発育パターン」を次に掲載するので、各発育過程における特徴を念頭

におき、加えて平成19年6月ワンポイントレッスンの「スキャモンの発育曲線」と合わせ

て考慮してほしいものだ。

① 幼稚園・小学生

基礎的な訓練の時期で、今は小学1年生から公式競技会(全国少年少女選手権大会など)

があるが、武道としての考えに立つなら、基礎的な技術と思想や精神面、空手技術体系に

見合った体力作りに精励すべき時期である。特に、低学年の場合、組手競技が将来像に好

結果をもたらすのか、筆者自身疑念を抱くが研究途上である。しかしながら、現に組手と

形の両競技が市町村段階から実施されていることから、これも体験の一つとして利活用し

なければならない。

平成18年7月から19年3月までのワンポイントレッスン(平成19年1月を除く)に記載

したように、空手は基本・形の技法と組手技法の習得技術に差異があるため、その両者を

合わせれば習得課題が多岐にわたってしまう。できればこの年代で基礎作りをしたいのが

本音だが、そればかり拘泥すれば時勢に立ち遅れてしまう。このジレンマを解決するには、

多少の妥協と情勢の先取りや工夫が必要となる。

9歳~13歳はゴルデンエイジと呼ばれ、教えられたことが即座に表現できる時期であり、

基礎作りに大変有効な年代と承知し、年齢に応じた指導のさせ方に工夫が必要となる。

② 中学生・高校生

この時期は体の発育が著しい反面、第二性徴が訪れ情操的には不安定である。

成長と共に反射反応能力も成人に近くなり発育のスパート期(思春期スパートという)

を迎えるが、時によってクラムジー(Clumsy、H19年7月ワンポイント参照のこと)という

動きのぎこちなさが発生するケースもある。

中学生は部活動として行えるなら理想的だが、その条件が整わない場合が多い。現に本

県の場合、新庄・最上地区に限り中体連種目として承認されているが、他の地区の申請は

未承認となっている。

今年の「全国中学生選手権大会」本県代表選手は、全員が部活動選手であった。中学校

における週5日の練習の他に、所属団体の練習参加を行なうことで、練習量(日数・時間)

において差が生じた結果かもしれない。

高校生の場合、道場と高校部活動の両者であるが、競技力の点から見れば道場生は上位

に食い込むこと難しい。

中・高校生の場合は、このように練習時間の多少が成績結果に及ぼす影響が大きく、必

ずしも好条件ばかりと限らないから、解決への工夫が必要と考える。

この時期は大人への橋渡し期として、プラス志向を優先させて好ましい場面を公平与え、

努力することの尊さを体感させること肝心で、人間性形成上の重要な時期であることを忘

れてならない。

小・中・高校生の、一貫指導体制ができれば理想的と考える。

③ 成年期(大学生を含む)

新たな課題への志向と期待は強く、競技会での活躍、段位への挑戦など、体力・気力と

もに最も充実し伸長の甚だしい時期である。

この期までに空手と出会っていれば理想的だが、そうとは限らない場合も多いから、情

況に合わせて習練すればよい。

選手として参加活躍できれば大変好ましいが、選手であってもなくても、旺盛な向学心

をもって身体を力の限り燃焼させることに意を注ぐように努めたい。

④ 壮年期

一応選手生命を終え、指導者として歩むかその準備段階に入る。人間的成長も大きく分

別は定まり、下級者・後輩の心技両面の長所短所も早見えする時期である。

まだ成年前期の余力は十分に残り、全てに充実感がみなぎり、自己の空手を確立するに好

適期である。

⑤ 高齢期

継続することの意味を肌で感じ取り、意志も堅固である。それまでの習練を土台として、

一層理解度は高まり円熟の境地となる。

年齢がかさむにしたがい、体力的下降の問題は否定できない。

以前、剣道では75を過ぎると動きの衰えを感じると聞いた。剣道には竹刀という媒体が

あるのに対し空手は媒体がない分余計に厳しいと思うが、組手競技では安全具が完備され

た今は、マスターズ大会を観れば何歳だから組手はできないことにならない。また、形競

技なら接触がないから、これも何歳まででも可能である。現に当館の師範代・中村雄二郎

氏は今年も83歳にして「日本マスターズ大会空手道競技会」形競技に出場する。中村氏は

過去6年間最高齢選手として出場し、今年は7年目となる。

補助運動も含め鍛錬怠りなく取り組めば、身体の衰えはある程度まで緩和できる。トレ

ーニングしないと低下は如実で、行なえば復活する。この年齢では、技法だけでなく体力

のこと併せ考えた訓練が必要である。

空手の場合、今を盛りとする一流選手と高齢者が試合うなら、ある程度までこなせると

して、トレーニングを幾ら積んでも不利なのではと思うところはある。それは試合(競技)

であって、実戦はまた違うかもしれない。

年齢に応じた練習と、体力づくりを心掛けたいものである。

次号につづく