山形県空手道連盟の技術委員会(委員長・田鎖光雄副会長)から、『小中学生に関す

る指導書』作成の依頼をうけてから随分と日時が経過してしまった。今秋頃がタイムリ

ミットかと思っているが、なかなか筆が進まない。去る 4月29日、県連普及部から県内

指導者講習会の講師要請があって、『小中学生指導法』と題して講義した。この講習会

に、崇武館の指導者全員が出席している訳でないし、県連『指導書』の原稿作成も急が

なければならない事情もあって、関連する内容を今月から3回に分けて取り上げること

にした。

先ずは、当面する少年指導に活用してほしい。

1 子供の発育と成長について

(1) スキャモンの発育曲線とは

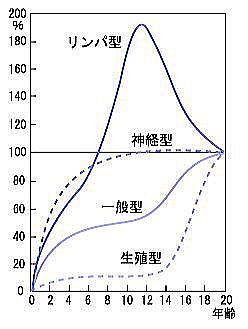

このグラフは「スキャモンの発育曲線」(以降「発育曲線」と略記する)といって、

誕生から成人となる20歳までの身体や器官の成長パターンを、「一般型」「神経系型」

「生殖器型」及び「リンパ系型」の「四つの型」に分類し、その測定値を誕生時を0%

に20歳時を100%として表したものだ。私自身、武道・スポーツに携わることなかったら、

この端的で分かりやすい「発育曲線」と出会う機会はなかったろうと思う。

人間は、誕生から日々成長を重ね、20歳前後で成人となり、成長は止まる。成長が終

止すれば、以後は老化へと歩みはじめる。

成長のピークと、トレーニングによる身体適応や運動能力の向上は別次元の論理だか

ら、今回は触れない。

成長過程は、身体の各器官や機能が一定速度で発育(右上がり直線)するのでなく、

「四つの型」それぞれが著しく異なり、互いが無関連のごとく、独自の曲線を描いてい

る。

「発育曲線」の「四つの型」における速度の違いは、異常なのでなく、生命維持や身

体発育にとって最適のバランスなのだ。もし、それぞれが直線的進行だと仮定したら、

成長に大きな阻害をきたすのである。

この「発育曲線」は、米国・ミネソタ大学のスキャモン教授が1930年(昭和5年)に

発表したものである。今から77年前のことながら、現在もスポーツ各界において、少年

期の指導法に活用されている。

(2)「四つの型」の説明

ア 一般型

身体のうち頭部径(頭囲)を除く外形上の計測値と、他には骨格、筋肉、呼吸器、消

化器、心臓、大動脈、腎臓、脾臓、血液量などの発育を表している。身長は、乳幼児期

は急速に伸長するが、その後緩やかになり、男子・女子の性的兆候が現れる第二次性徴

期(第一次性徴期は、生殖器に直結する部分に見られる男女の分化)から再び急速に発

育する。これを、「思春期の成長スパート」という。

思春期は、一般的に男子より女子が早く始まるため、一時期は平均身長が男子を女子

が上回る傾向が出現する。

イ 神経系型

外形上は脳の重量や頭囲で代表されるが、これは知的な発達だけでなく、運動機能と

密接に関連する。誕生から急速に発育し、5歳位で成人の約80%、12歳位で 100%近くま

で達する。急速な脳成長期の児童は、何でも興味を示し、直ぐマスターしてしまう。こ

れを「ゴールデンエイジ」というが、来月の課題として取り上げる。

次に、神経系統の発育も見逃せない。脳の発育と並行して、神経細胞と神経細胞がつ

ながり網目のようなネットワーク、神経経路(シナプスといいます)が形成され、一度

できあがった経路は、容易に消え難い。他にも、五感(視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚)

などの感覚器官の発達などもある。

また、脳の働きは「精神機能」と呼ばれる分野において、生涯を通じて発達するから、

ベースとなる脳や神経系の発育促進は幼少時が肝心なのだ。

ウ 生殖器型

睾丸、卵巣、副睾丸、子宮、前立腺などの生殖器官である。学童期前半まではわずか

に成長するだけだが、思春期になると急速に発育する。

これら生殖器官の急激な発達を伴う思春期発動は、身体の成長スパートや、第二次性

徴となって、短期間のうちに子どもの体から大人の体への変身を遂げる時期である。思

春期発動は、変身への単なる橋渡しでなく、情操面でも特異な兆候を示すのが特徴だ。

エ リンパ系型

胸腺、リンパ腺、リンパ節など。この器官は、免疫機能に関る部分だから、生命維持

に大きく関与する。身体が未成熟な乳幼児から児童の時期は異状に高揚し、なんと13歳

位で成人の200%近くまで達し、体を守る機構をつくる。

それでも、現代のような医学の発達と、医療施設の充実がなかった第二次世界大戦前

(終戦は1945年)までは、児童年齢までの死亡率は非常に高かった。

(3)「発育曲線」から読み取る

グラフから読み取れるように、「四つの型」それぞれの成長は一様でなく、どれかが

未成熟だったり、未完成だったりするから、子どもは大人のミニチュアでないのだ。

運動と密接に関連するのは「一般型」「神経系型」だが、成人への指導法や心理効果

の狙いをそのまま押し付けられない、相違点を承知しなければならない。少年期の年代

に応じた練習メニューを最優先させ、反射反応、姿勢保持、バランス能力、柔軟性、持

久力、瞬発力、筋力、パワーアップ、身体形成、作戦能力、自発行為、情操、技術など、

他にも習得を要する項目は多くあるが、それぞれ時宜に適い、最大の効果を生むであろ

う年代との関わりに配慮し、実施計画を立案しなければならない。一つの課題に対し吸

収しやすい時期と、吸収し難い時期があるからであろう。

なお、「発育曲線」の年齢による個人差は、男女とも±2歳程度と考えてよい。

留意点は次のとおりだが、読者皆さんも一緒に考え加えてほしい。

ア 発育過程を無視して、逆方向の方策を行なえば、傷害発生が多くなる。

イ 神経系の発育が著しい小学生の時期に、神経回路にさまざまな刺激をあたえなが

ら、基本的動作の習得が最適となる。(基礎づくりの時期)

ウ 中学生年代では、循環器や呼吸器の発達が顕著であり、有酸素運動を多く取り入

れ、持久力の養成に適する。(粘り強さの時期)

エ 高校生年代では、男性の場合は骨格や骨格筋の発達が著しくなり、目的に適う筋

力とパワーアップを狙いとする。女性の場合は、俊敏な行動に優れ、体力増進も

顕著だが、貧血などの問題も考慮しなければならない。(力強さの時期)

オ 前記のイ、ウ、エを念頭におき、年代別に連続性を持たせる指導でなければなら

ない。具体的な説明を加えれば、次のとおり。

① 小学生時期に持久力をつけようとすれば効果は薄い。

② 小学生・中学生で筋トレを頑張らせるより繰り返し練習に慣れさせ、瞬間的

な反応力を高め、姿勢保持(又は好ましいフォームづくり)に配意したい。

自体重を利用したトレーニングは可能だが、バネのような弾みをつける場合

は、相応の知識有し、細心の注意が必要です。ランニングは、最良の補助ト

レーニングであろう。

③ 中学生時期後半から、総合的な身体能力を高める工夫が必要だ。

④ 高校生時期は、専門種目も決まり、集中力や全身の体力強化が重要で、上級

段階へのステップづくりとなる。パフォーマンスも成人レベルに接近する。

カ 「発育曲線」を読み取り、上昇期(強い右上がり)の時期を見極め、最適の課題

を開始すればよいだけではない。大切なのは、上昇期を迎える前段(プレ。予備、

準備段階)で、助走となる有効な対策を講じること肝要である。前段対策の有無

によって、急進期をいかに有効に過ごせるかが決まると思う。連続性が大事なの

で、断片的な練習組立てで大成は望めない。

(4) 「発育曲線」の問題点

スキャモンの「発育曲線」、それ自体に異論があるわけではない。スキャモン教授は、

行動生理学の見地から研究発表したので、スポーツとの関連を念頭においたのでないと

思う。なぜなら、その当時はスポーツと生理学や科学を議論する時代背景は希薄だった

と考えるからである。

しかし、「四つの項目」の発育過程を数値で示し、スポーツ指導上の活用に格好の指

針となり、長年の間スポーツ界で活用されてきた功績は大きい。学会など、70年前の学

説は古典的と言われるが、今もって通用している事実は評価したい。

しかし、何もかも科学で解析しないと気がすまないスポーツ界が、身体器官等個別の

発育や機能などの研究は山積されている中、「発育曲線」のように一表になったものが

ないのと、77年前の「発育曲線」だけ手を加えずにいることに疑問が残る。疑問といっ

ても私に解決能力はないが、国内外の心ある学者によって補完加筆されてしかるべきか

と考え、次の問題点を指摘しておきたい。

ア 歳月経過の変化に対応し、反映しなければならない事項がある。

① 人類は77年前と現在では、短いスパーンながら小進化している。

② 77年前と現在では、環境や生活態様の違いがある。身体の成長段階の変化も

当然あり得る。

イ 1960年のローマ・オリンピック以降、スポーツを科学の面から研究され実践され

てきた。その研究は日進月歩であり、結果が反映されてしかるべきと考える。

ウ 男女の差を示す表がなければならない。

エ 20歳を成長の終了時期としてあるが、20歳以降の計測値があれば、一層長期的指

導に活用できる。

オ 「四つの項目」以外で、他にも有意な項目はないのか。

この項おわり